問1 限外濾過を用いない血液浄化法はどれか? 正しいものの組み合わせを1つ選べ

- 血液濾過

- 血漿交換

- 血液吸着

- 腹膜透析

- 血液透析

- (a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】4

血液濾過・血漿交換は限外濾過のみ、血液透析は拡散+限外濾過、血液吸着は吸着、腹膜透析は拡散のみを用いる血液浄化療法である

問2 血液透析を施行するにあたって拡散効率を上げることによって改善する病態はどれか? 正しいものの組み合わせを1つ選べ

- うっ血性心不全

- 代謝性アシドーシス

- 高K血症

- 浮腫

- 高血圧

- (a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】3

拡散は体液の小分子濃度を変化させるが、体液量自体は変えることができない

したがってうっ血性心不全、浮腫、高血圧などの改善は望みえない

問3 高カルシウム血症をしばしば併発する疾患はどれか? 正しいものの組み合わせを1つ選べ

- クッシング症候群

- 甲状腺機能低下症

- 劇症膵炎

- リチウム中毒

- 扁平上皮癌

- (a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】5

クッシング症候群、甲状腺機能低下症、劇症肝炎などはいずれも低Ca血症を誘発しやすい

扁平上皮癌はしばしばPTHrPを過剰分泌して高Ca血症を併発する

問4 レニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン系が血圧を上昇させる機序として正しいものの組み合わせを1つ選べ

- 集合管においてNaの再吸収を促進する

- 細動脈を収縮させる

- 遠位曲尿細管において水再吸収を促進する

- 血管内皮においてエンドセリンを阻害する

- 肺動脈からブラジキニンを放出する

- (a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】1

アルドステロンによる集合管からのNa再吸収の促進とアンジオテンシンIIの直接的な血管平滑筋収縮作用がレニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン系の血圧上昇機序である

問5 高血圧に関する下記の記載のうち誤ったものの組み合わせを1つ選べ

- 仮面高血圧と白衣高血圧の頻度はほぼ等しい

- 収縮期血圧が180mmHgを超えたらIII度高血圧と診断できる

- 拡張期血圧が80mmHgを下回ったら至適血圧と診断できる

- わが国の国民の過半数は高血圧である

- 自力で6m歩行できない症例に降圧剤治療の適応はない

1.(a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】4

拡張期血圧が80mmHgを下回っても収縮期血圧が120mmHgを上回れば至適血圧とは言えない

高血圧の頻度はわが国の国民の約1/3である

問6 急性腎障害症例のうち尿細管障害を積極的に示唆させる所見として正しいものの組み合わせを1つ選べ

- 尿比重1.020以上

- 尿量500ml/day未満

- FENa1未満

- 尿量3000ml/day以上

- 尿浸透圧300mOsm/kgH2O未満

1.(a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】5

尿細管障害は水やNaの再吸収が阻害された状態であり、多尿や尿浸透圧の低下、あるいはFENaの上昇がその指標となる

問7 透析アミロイドーシスの臨床症状として正しいものの組み合わせを1つ選べ

- 手根管症候群

- 破壊性脊椎関節症

- 貧血

- 副甲状腺機能亢進症

- 骨石灰化障害

1. (a, b)、 2.(a, e)、 3.(b, c)、 4.(c, d)、 5.(d, e)

【正答】1

透析アミロイドーシスは運動器症状を主体とすることが特徴的であり、手根管症候群は多くの場合その初発症状である

破壊性脊椎関節症は四肢麻痺に至ることもある透析アミロイドーシス関連症状の最重症型である

問8 血清クレアチニン濃度1.64mg/dl、一日蓄尿量2160ml、蓄尿中のクレアチニン濃度65.6mg/dlであるとき、GFRはおよそどのくらいか? 1つ選べ

- 20 ml/min

- 40 ml/min

- 60 ml/min

- 80 ml/ min

- 100 ml/min

【正答】3

この症例のGFR≒Ccrは2160×(65.6÷1.64)÷1440 = 60 (ml/min)

問9 動脈血液ガスでpH7.14であったときのH+濃度として最も近いものはどれか? 1つ選べ

- 24 nmol/L

- 40 nmol/L

- 56 nmol/L

- 72 nmol/L

- 88 nmol/L

【正答】4

pH7.44のH+濃度は36nmol/L

pHが0.3下がるごとにH+濃度はおよそ2倍になる

問10 骨粗鬆症と診断できる症例はどれか? 1つ選べ

- 16歳女性 腰椎L2-4の骨密度がYAM59%

- 48歳女性 右橈骨骨幹部の骨密度がYAM68%

- 73歳男性 交通事故で右大腿骨転子下を骨折

- 81歳男性 咳をした際に右第5肋骨を骨折

- 85歳女性 転倒に伴って左橈骨遠位端を骨折

【正答】2

生理的に骨量の増加が望めなくなった段階で骨量がYAM70%に達していない場合は骨折既往に関係なく骨粗鬆症と診断できる

椎骨か大腿骨近位部の脆弱性骨折既往がある場合は骨量に関係なく骨粗鬆症と診断できる

問11 糖尿病性腎症の説明として正しいものはどれか?1つ選べ

- 末期腎不全(人工透析導入)の原因疾患として第2位を占める

- 腎機能障害が進行すると高血糖はさらに悪化する

- 降圧薬としてレニン・アンジオテンシン系阻害薬が第一選択薬である

- 初期から糸球体濾過量が低下する

- 糸球体基底膜の二重化が特徴的である

【 正答 】 3

糖尿病性腎症は人工透析導入の原疾患の第1位。初期は糸球体濾過量が増加する(hyperfiltration)。腎機能障害が進行すると、インスリン(およびその代謝産物)の尿中への排泄が低下するため、少量のインスリンでも血糖が下がりやすくなり低血糖に注意が必要となる。糸球体基底膜の二重化をきたす代表的な疾患は膜性増殖性糸球体腎炎。

問12 症例 46歳女性。2ヶ月前からの両下肢の浮腫を自覚して来院した。尿蛋白(3+), 尿潜血(3+), 尿沈渣で変形赤血球と赤血球円柱を認める。アルブミン 2.5 g/dl, クレアチニン 1.0 mg/dl, 白血球 2800/μl, ヘモグロビン 10.0 g/dl, 血小板 9.4×104/μl, 抗核抗体1280倍(基準値40倍以下)。微熱と関節痛と頬部に紅斑を認めた。

上記疾患の説明として誤っているものはどれか? 1つ選べ

- 若年女性に多くみられる疾患である

- 補体低下を伴うことが多い

- 抗DNA抗体が陽性であることが多い

- 治療はステロイドが第一選択薬である

- B型肝炎を合併していることが多い

【 正答 】 5

診断はSLE(ループス腎炎)。尿異常、抗核抗体、関節炎、頬部紅斑、(血球減少)の4(5)項目を満たす(血球減少は2回以上確認する必要があるため括弧書き)。B型肝炎と関連の深い腎疾患は膜性腎症。ただし、膜性腎症の患者全体でみると、B型肝炎を合併している人はわずかである。

問13 症例 60歳男性。半年前の健診では検尿異常や腎機能障害を指摘されていない。1ヶ月前からの食欲不振、発熱、息切れで受診したところ、尿蛋白(1+), 尿潜血(3+), 尿沈渣で赤血球 >100/1視野, 変形赤血球および赤血球円柱が陽性であった。クレアチニン 4.0 mg/dl, CRP 8.5 mg/dl。CTで両腎の腫大を認めた。

上記症候に伴うものとして可能性が最も低いものはどれか? 1つ選べ

- 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)陽性

- 抗好中球細胞質抗体(ANCA)陽性

- 悪性腫瘍の合併

- 腎生検で糸球体に半月体形成を認める

- 間質性肺炎の合併

【 正答 】 3

数週~数ヶ月単位で進行する腎機能障害。検尿異常(特に尿潜血が強い)、発熱、CRP上昇を伴っており、CTで腎臓が萎縮していないことから、急速進行性糸球体腎炎が疑われる。ANCA関連血管炎または抗GBM抗体陽性のGoodpasture症候群を考える。間質性肺炎を合併することが多く(息切れの症状)、腎生検で半月体を多数認めることが多い。ANCA関連血管炎は高齢者に多く、悪性腫瘍の合併もしばしばみられるが、「可能性が最も低いもの」は3とした。

問14 尿検査の説明で正しいのはどれか? 2つ選べ

- 変形赤血球や赤血球円柱は膀胱からの出血を示唆する

- 試験紙法で尿潜血陽性でも沈査で赤血球を認めない場合がある

- 尿中β2MGは試験紙法で尿蛋白陽性となる

- 尿蛋白は通常3g/day以上から陽性という

- 尿蛋白100mg/dlで尿クレアチニン100mg/dlなら尿蛋白は1g/dayと推測される

【正答】2 5

試験紙法の潜血反応は赤血球以外にも筋肉由来のミオグロビンにも反応し、蛋白との反応はアルブミンに反応する。尿蛋白濃度はその時の尿の濃さにも影響するため、尿中のクレアチニン濃度(単位は同じ)で割ることにより一日当たりの蛋白尿が推測できる。

問15 尿細管機能異常によって起こる下記疾患に関する記載のうち誤っているものはどれか? 2つ選べ

- Bartter症候群ではNa+-K+-2Cl-共輸送体( NKCC2 )の異常により、Naの再吸収が障害され低Na血症を呈する

- Gitelman症候群では遠位尿細管細胞内のNa濃度低下により、Caの再吸収が抑制され、尿中Ca排泄が亢進する

- Liddle症候群では上皮型Naチャネル( ENaC )の異常により、Naの再吸収が障害され低Na血症を呈する

- Fanconi症候群では近位尿細管の広範な機能異常により腎性尿糖、汎アミノ酸尿、低Na血症、低リン血症、尿細管性アシドーシスなどを呈する

- 腎性尿崩症ではバソプレシンV2受容体や水チャネル( AQP2 )の異常によって水の再吸収が障害される

【正答】2 3

Gitelman症候群では遠位尿細管細胞内のNa濃度低下により、血管側の3Na+/Ca2+共輸送体によるCaの再吸収が亢進し、尿中Ca排泄が低下する(ここがBartter症候群との鑑別として重要なポイント)。Liddle症候群ではENaCの機能亢進により、Naの再吸収が亢進し、重篤な高血圧を呈する。選択肢1,4,5の記載は正しい。

問16 慢性腎臓病( CKD )に関する下記の記載のうち正しいのはどれか? 2つ選べ

- CKDの診断には腎生検による組織学的評価が必要である

- 推定GFRが60 ml/min/1.73m2以上であればCKDではない

- 本邦のCKD患者数は約1,300万人と推測されている

- 尿蛋白は末期腎不全の危険因子である

- 収縮期血圧はCKDの進行にあまり影響しないことが多くの疫学研究にて示されている

【正答】3 4

3ヶ月以上持続する、尿蛋白、eGFR 60未満をCKDとする(腎生検は必ずしも必須ではない)。代表的な腎不全進行の危険因子として収縮期血圧、尿蛋白などが挙げられる。

問17 慢性腎臓病(CKD)に関する下記の記載のうち正しいのはどれか? 2つ選べ

- CKDの管理においては様々なリスクファクターに対する集学的治療が重要である

- CKDにおいては腎機能低下とともに心血管イベントの発症が増加するが、死亡リスクは上昇しないことが特徴である

- 本邦のCKDでは米国に比し、心血管イベントの発症頻度がやや高い

- 本邦では今後高齢化が進むことが予想され、これに伴いCKD患者数、透析患者数は減少傾向となる可能性が期待される

- 喫煙、肥満、塩分の過剰摂取などの生活習慣はCKDの発症のリスクファクターである

【正答】1 5

CKDの管理においては様々なリスクファクターに対する集学的治療が重要である(○)。CKDにおいては心血管イベントおよび死亡のリスクが上昇するが、その頻度は米国よりかなり少ない可能性がある。喫煙、肥満、塩分の過剰摂取などの生活習慣はCKDの発症のリスクファクターである(○)。

問18 尿細管・間質障害のマーカーとして使われるものはどれか? 2つ選べ

- 尿中メタネフリン

- 尿中hCG

- 尿中NAG

- 尿中17-OHCS

- 尿中β2-ミクログロブリン

【 正答 】 3,5 尿細管間質マーカーはNAGとβ2-ミクログロブリン。

問19 尿細管間質性腎炎について正しいのはどれか? 2つ選べ

- 慢性尿細管間質性腎炎では尿細管の萎縮と間質の線維化が特徴的である。

- 多量の蛋白尿を伴うことが多い。

- 急性腎不全時にはFENa<1.0%となる。

- 薬剤性尿細管間質性腎炎ではGaシンチが診断に有用である。

- 急性尿細管間質性腎炎では腎萎縮を呈することが多い。

【 正答 】 1, 4

解説:慢性の場合は尿細管の萎縮と間質の線維化が特徴。尿蛋白は1g/day以下のことが多い。腎前性急性腎不全のときにFENa<1.0%となる。薬剤性の場合はGaシンチにて両側腎への集積を認めることが多い。急性の場合はむしろ腫大することが多い。

問20 ネフローゼ症候群で上昇(亢進)するものはどれか? 3つ選べ

- 血小板凝集能

- オプソニン効果

- 尿細管での蛋白再吸収

- 血液の膠質浸透圧

- 肝でのアポ蛋白、リポ蛋白の合成

【 正答 】 1,3,5

ネフローゼ症候群の基本病態の理解を問う。ネフローゼ症候群では尿細管での再吸収が亢進するが再吸収能を超える蛋白が尿中に排泄される。

問21-23 75歳男性。高血圧と痛風のため近医通院中。1ヶ月前、下腿の浮腫を指摘され利尿薬を処方されたが改善しないため来院、精査加療を目的に同日入院した。

身長168cm、体重 72kg。体温36.2℃。脈拍64/分、整。血圧150/86mmHg。心音、呼吸音に異常なし。腹部平坦、軟。下肢に圧痕を残す浮腫を認める。尿所見:尿蛋白 (4+)、尿潜血(±) 、尿蛋白461mg/dL、尿中クレアチニン95mg/dL、尿沈渣 赤血球1-4/HPF。尿量 1040mL/日。血液生化学所見:総蛋白5.3g/dL、アルブミン 2.9g/dL 、総コレステロール 420mg/dL、クレアチニン 1.1mg/dL、尿素窒素 18mg/dL、随時血糖98mg/dL、 HbA1c 5.8%。HBs抗原陰性、HCV抗体陰性、抗核抗体陰性、血清補体価正常。腹部超音波:腎サイズ9.5 x 5.5cm(右)、10.2 x 5.7cm(左)、腹水なし、下大静脈径10mm.

問21 入院時点で最も当てはまる臨床症候分類は何か? 1つ選べ

- 急性腎炎症候群

- 慢性腎炎症候群

- ネフローゼ症候群

- 急速進行性腎炎症候群

- 反復性または持続性血尿症候群

【 正答 】 3

浮腫、高度(1日≧3.5g)蛋白尿と低アルブミン血症(<3.0 g/dL)を認める。迷う余地はないであろう。

問22 本例の腎病理組織像で予想される病変はどれか? 2つ選べ

- 糸球体の分葉化

- 糸球体基底膜の二重化

- メサンジウム細胞の増殖

- 糸球体基底膜スパイク形成

- 糸球体基底膜へのIgGの顆粒状沈着

【 正答 】 4,5

高齢者に発症した血尿を伴わないネフローゼ症候群。腹水や、下大静脈の虚脱を来す程の重篤なネフローゼでは無さそう。

膜性腎症が先ず想起される疾患である。膜性増殖性糸球体腎炎と混同しないこと。

問23 本疾患について正しいものはどれか? 2つ選べ

- 本来若年者に多い。

- 腎静脈血栓症を起こし易い。

- 悪性腫瘍に続発することがある。

- ステロイドが速やかに奏功することが多い。

- 約半数は自然寛解し、一般に腎予後は良好である。

【 正答 】 2,3

ステロイドの効果は通常緩徐にあらわれる。1/3に自然寛解を認め、1/3が寛解せず末期腎不全に至る。

問24-25 48歳女性。2年前から健診を受けた。その際腎機能と尿検査で異常を指摘されたが特に自覚症状がないため受診せず。今年の健診でも同様の異常を指摘されたため来院した。

身長160cm,体重 60kg。体温36.4℃。脈拍72/分、整。血圧146/88mmHg。口蓋扁桃の腫大、発赤および白苔の付着を認める。心音、呼吸音に異常なし。腹部平坦、軟。四肢浮腫なし。

尿所見:尿蛋白1.8g/日、尿中赤血球 10-19/HPF。血液所見:赤血球380万、Hb 11.2g/dL、Ht 34%、白血球6600、血小板 18万。血液生化学所見:総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.8g/dL、IgG 1560mg/dL (基準 739〜1649)、IgA 360mg/dL (107〜363)、尿素窒素24mg/dL、クレアチニン 1.40mg/dL (eGFR 32.7mL/min/1.73 m2)、尿酸 8.5mg/dL、Na 136mEq/L、K 4.0mEq/L、Cl 104mEq/L。免疫学所見:CRP 0.3mg/dL、抗核抗体陰性。

問24 来院時点で最も当てはまる臨床症候分類は何か? 1つ選べ

- 急性腎炎症候群

- 慢性腎炎症候群

- ネフローゼ症候群

- 急速進行性腎炎症候群

- 反復性または持続性血尿症候群

【 正答 】 2

自覚症状なく数年かけて経過する蛋白尿、血尿症例であり2が最も考えられる。明らかな血尿を伴い蛋白尿はネフローゼレベルまではいかないものの比較的多い。慢性的な扁桃炎が示唆され、腎機能は低下し高血圧も認められる。比較的進行したIgA腎症が最も想起される。

問25 本例の腎病理組織像として考えにくい病変はどれか? 2つ選べ

- 糸球体基底膜の肥厚

- 糸球体上皮細胞の増殖

- メサンジウム基質の増加

- 尿細管間質への炎症細胞浸潤

- メサンジウム領域へのIgAの沈着

【 正答 】 1,2

IgA腎症はメサンジウム増殖性糸球体腎炎の病理組織像をとる。3,5が特徴であり、本例のような進行例では3や間質の線維化が目立つ。

問26 低Naに関する説明で正しいのはどれか? 2つ選べ

- 低Na血症では意識障害を来す

- 低Na血症を急速に補正すると中枢神経障害を来す場合がある

- 心因性多飲による低Na血症では尿浸透圧は高い

- SIADHでは脱水の無い状態の低Na血症であり尿浸透圧は低い

- 下痢や嘔吐や摂食不良による低Naでは尿中Na>25mmol/Lとなることが多い

【正答】1 2

心因性多飲では低Naに対するADHの分泌抑制は正常に行われており→集合管での水の再吸収抑制→低張尿を排泄)。SIADHでは低Na血症であるのにADHの分泌抑制がされず→集合管での水の再吸収亢進→低張尿を排泄できない状態→低Na血症持続。下痢や嘔吐ではNa再吸収が亢進しており尿中Naは低下している。

問27 血清Kに関する説明で正しいのはどれか? 2つ選べ

- 高K血症では不整脈を来たしやすい

- 代謝性アルカローシスでは高K血症を伴いやすい

- 血清Kの正常範囲は4~6mmol/Lである

- 経口摂取したKの主な排泄経路は尿である

- 甘草は近位尿細管に作用し低K血症を来しやすい

【正答】1 4

代謝性アシドーシスでは高K血症を来しやすく、腎機能が正常なら経口摂取でKを多く摂取しようが尿に排泄され高K血症は来さない。甘草は多くの漢方薬に含まれている成分であり、その尿細管への作用は遠位尿細管(皮質集合管)のミネラルコルチコイド受容体の活性亢進で高血圧と低K血症を来す。

問28 多発性嚢胞腎の説明について正しいのはどれか? 2つ選べ

- 常染色体優性遺伝の形式が多い

- 幼少期から両腎に多発性の嚢胞が出現する

- 末期腎不全に移行することはまれである

- 嚢胞は多発するが腎臓は萎縮している

- 脳動脈瘤を合併することがある

【 正答 】 1,5

- 常染色体優性遺伝の形式が多い ○

- 幼少期から両腎に多発性の嚢胞が出現する ×(多発するのは20代以降)

3.末期腎不全に移行することはまれである × (多くは40-60歳以降に腎不全を呈する)

4.嚢胞は多発するが腎臓は萎縮している × (腎は著明に腫大する)

- 脳動脈瘤を合併することがある ○ (高血圧合併れいではくも膜下出血を来しやすい)

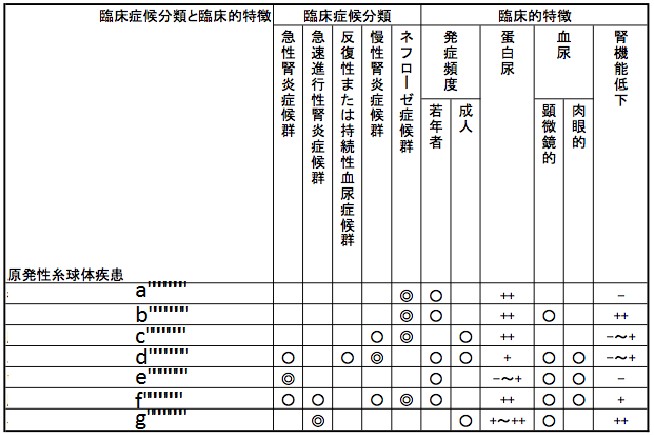

問29 図に糸球体疾患の病理組織像、臨床症候分類、臨床的特徴の関係のまとめを示す。

図中のfに当てはまる原発性糸球体疾患の病理組織学的分類は何か。 1つ選べ

- 膜性腎症

- 管内増殖性糸球体腎炎

- 膜性増殖性糸球体腎炎

- 巣状分節性糸球体硬化症

- 半月体形成性糸球体腎炎

◎多い組み合わせ ○たまにある組み合わせ

図 糸球体疾患の病理組織像、臨床症候分類、臨床的特徴の関係のまとめ

【 正答 】 3

糸球体疾患の診断プロセス(臨床経過や基本的な自他覚所見から臨床症候を想起→好発年齢、尿所見、腎機能の変化などの臨床的特徴から腎病理組織診断を予想し腎生検により確定診断)と鑑別を問う基本問題。系統講義のプリント参照。

問30 次の染色法のうち腎病理組織の観察において糸球体基底膜の変化の観察に適しているものはどれか? 1つ選べ

- Congo red染色

- Masson trichrome染色

- Hematoxylin-Eosin(HE)染色

- Periodic Acid-Schiff(PAS)染色

- Periodic Acid-Methenamine Silver Stain(PAM)染色

【 正答 】 5

腎病理組織(光顕)の基本染色法(2〜5)の特徴を問う。1はアミロイド染色に用いられる。